近日,我室成员联合深圳大学、中国科学院水生生物研究所和比利时根特大学在国际权威期刊《Advanced Science》(中国科学院分区1区,综合类Top期刊,影响因子14.1)上发表研究论文《Subgenome Partitioning and Polyploid Genome Evolution in the Loach Family Botiidae (Order Cypriniformes)》。我室成员吕云云与李燕平为论文共同第一作者,吕云云、谢碧文与王永明为共同通讯作者。该论文深入揭示了鲤形目(Cypriniformes)鳅科(Botiidae)鱼类的多倍体基因组演化机制,特别是对中华沙鳅(Sinibotia superciliaris)和花斑副沙鳅(Parabotia fasciatus)进行了系统的比较基因组学分析。

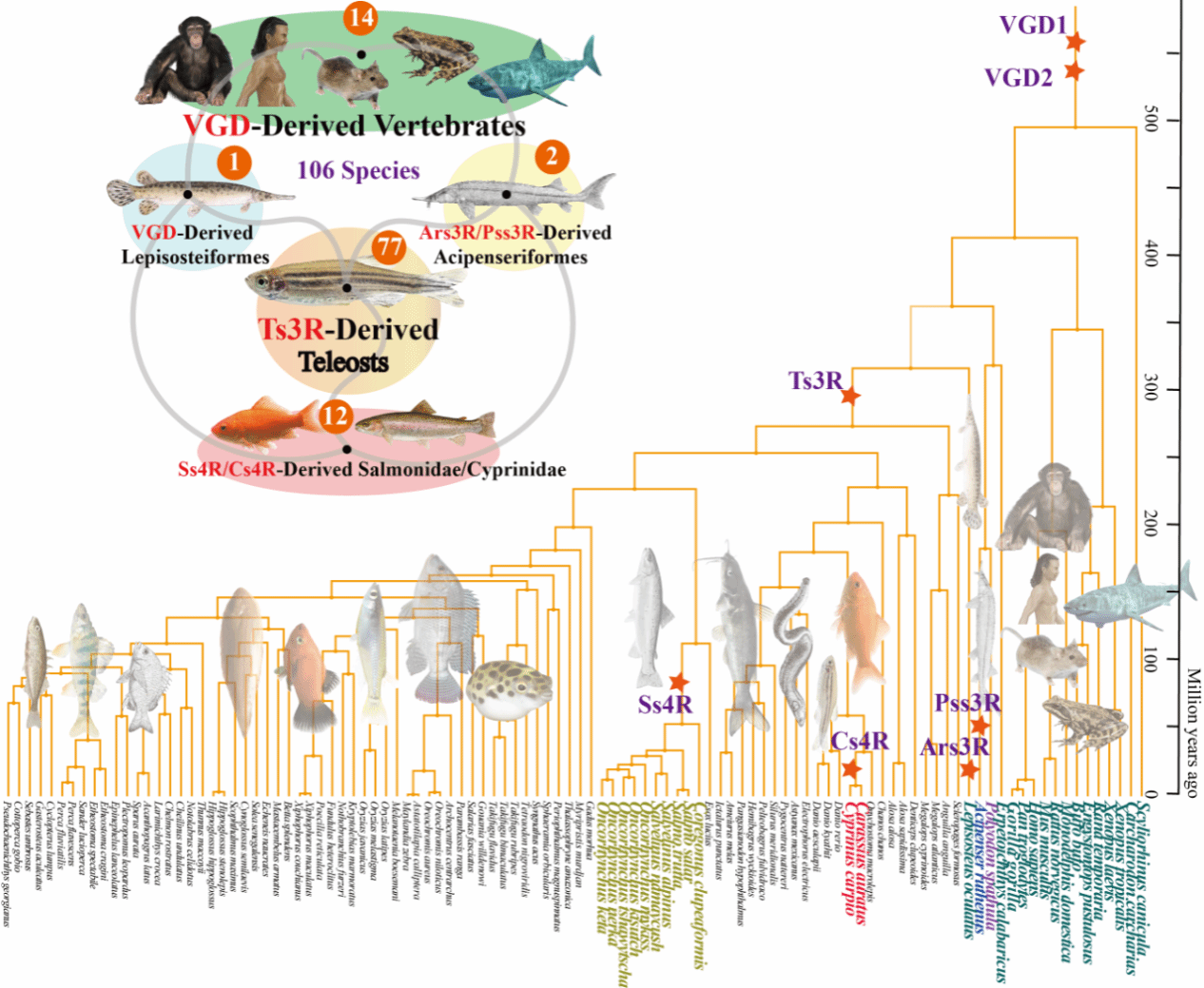

脊椎动物演化过程中经历了两次古老的全基因组复制(WGD)事件(1R与2R),而辐鳍鱼类额外经历了第三次硬骨鱼特异性全基因组复制(TSGD或3R)。鲤形目鱼类中,多个谱系特异性WGD事件进一步驱动了物种分化。尽管鲤鱼(Cyprinus carpio)和金鱼(Carassius auratus)等多倍体物种已有深入研究,鳅科(Botiidae)等类群的多倍体演化机制仍不清晰。

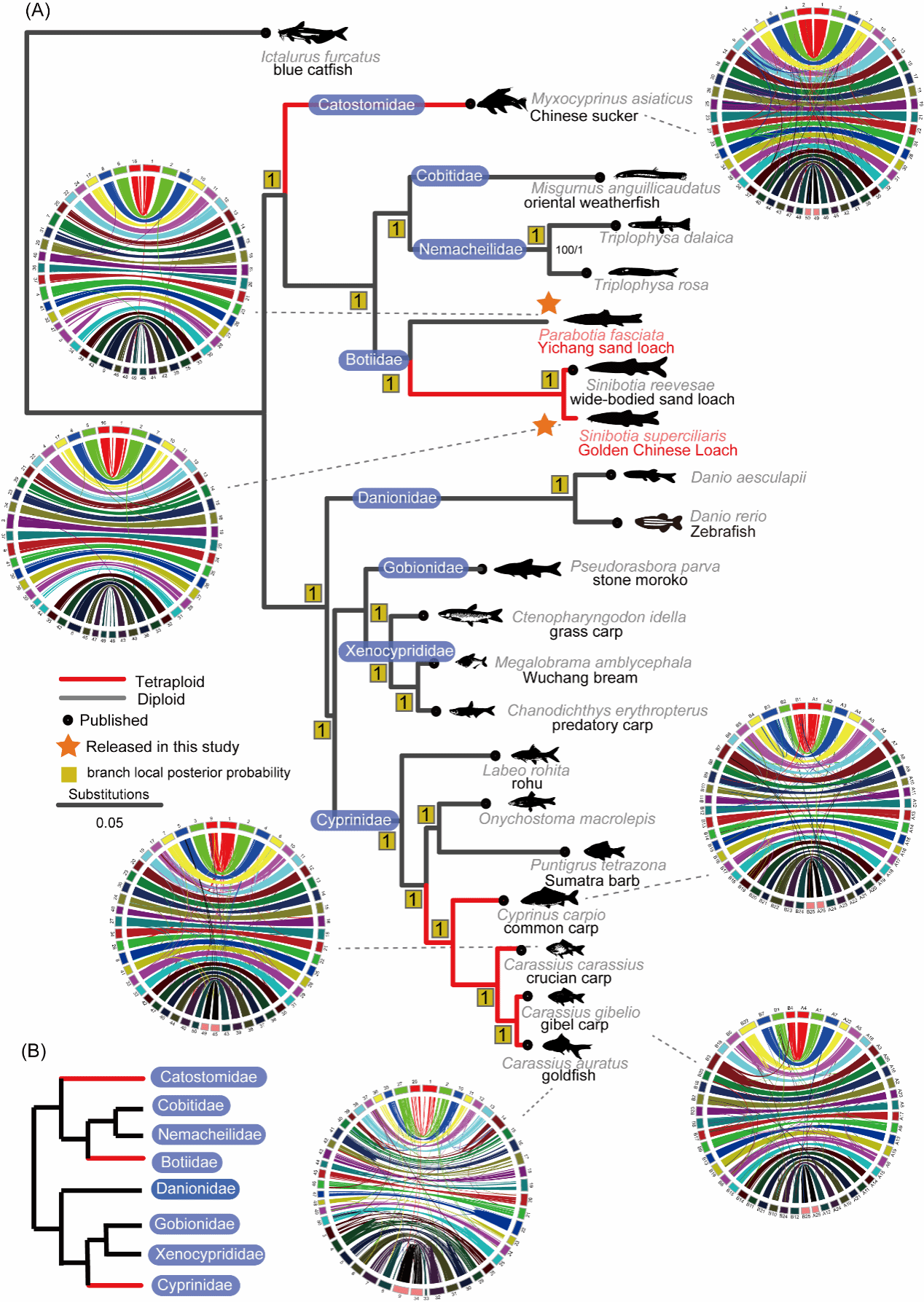

在本项研究中,基于研究团队构建的中华沙鳅和宽体沙鳅(Sinibotia reevesae)四倍体的高质量染色体水平基因组以及二倍体花斑副沙鳅基因组,并与其他20种鲤形目物种的基因组开展了系统比较分析。同时,团队开发了一种基于序列差异快速识别亚基因组的新方法——M3方法。该方法操作便捷,无需依赖双亲物种的参考基因组,仅需几分钟即可完成亚基因组划分,可与现有的划分方法互补,提高了准确性与实用性。

本研究的主要发现包括:

1.高质量基因组组装与多倍体起源证据

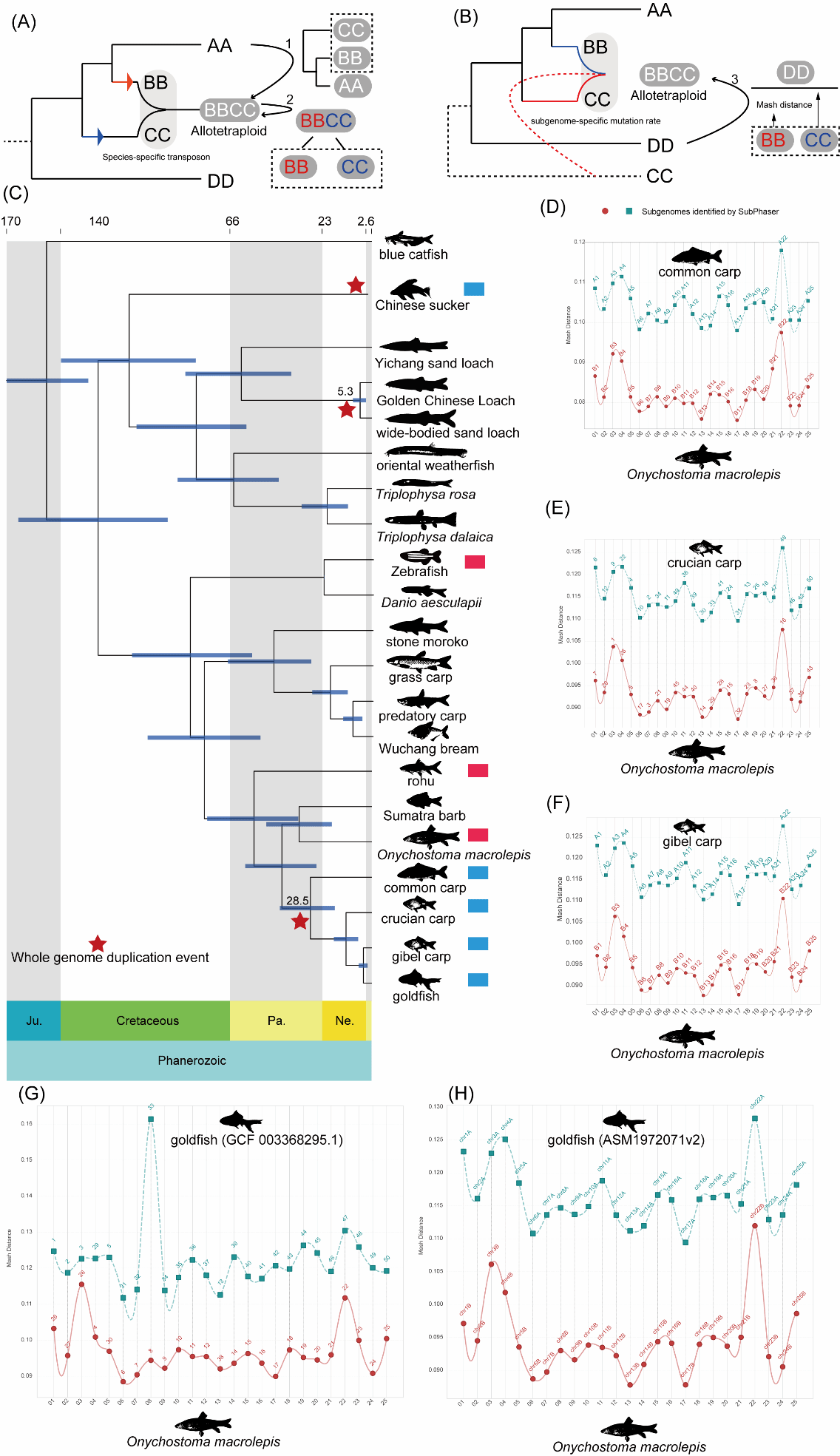

该研究成功构建了中华沙鳅(基因组大小807 Mb,Scaffold N50为15.5 Mb)和宜昌鳅(614 Mb,N50为22 Mb)的染色体级别基因组。BUSCO评估显示二者完整度均超97.6%,其中中华沙鳅的重复BUSCO比例(31.6%)显著高于宽体沙鳅(1.6%),表明其多倍体特性。通过系统发育分析(图1A),鲤形目物种的演化关系得以重构,并发现包括中华沙鳅、宽体沙鳅在内的7个物种独立经历了WGD事件,分布于鳅科、鲤科(Cyprinidae)和胭脂鱼科(Catostomidae)三个分支。

图1. 鲤形目鱼类多倍体进化

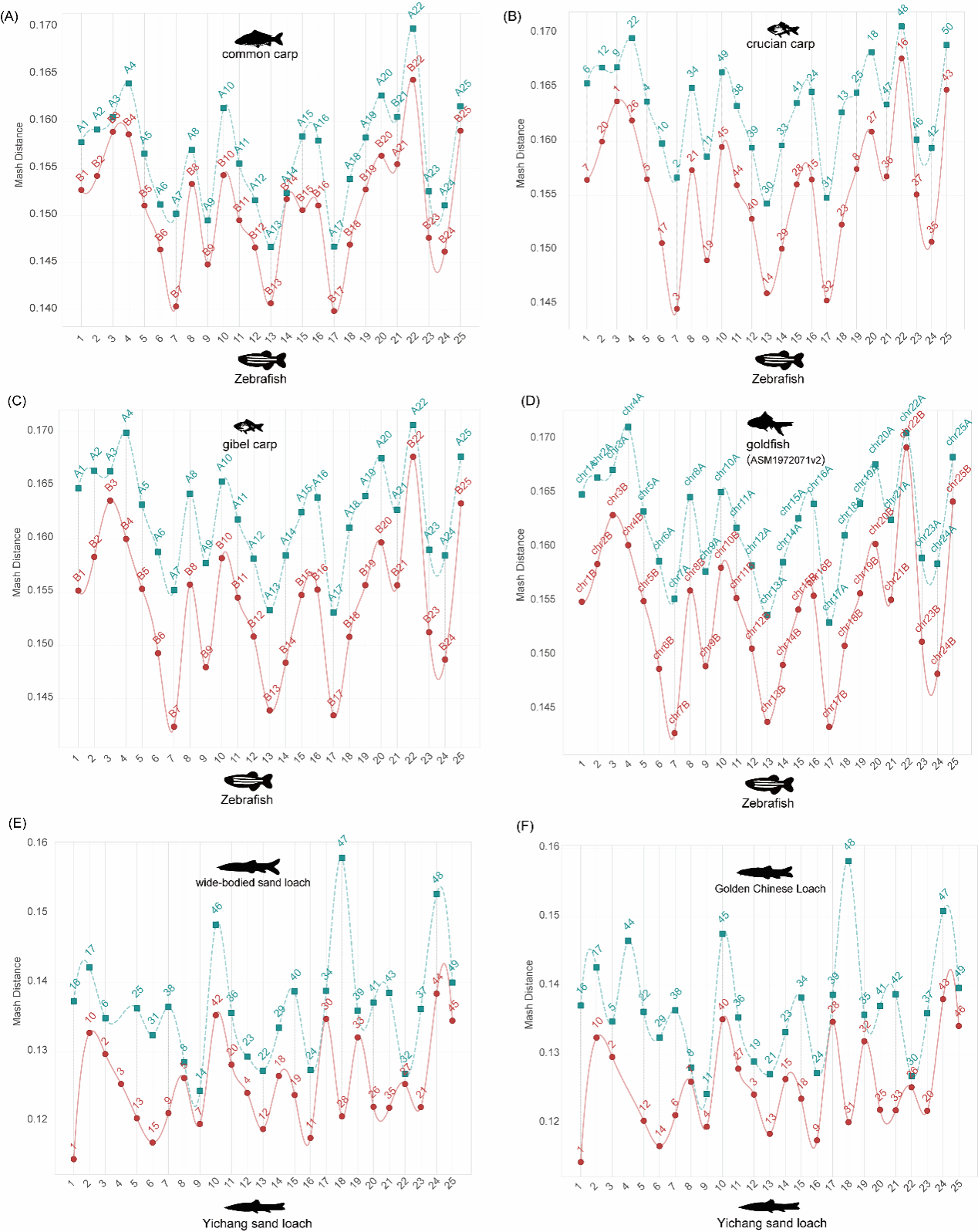

图2. 沙鳅异源多倍体鉴定

2.鳅科异源多倍化机制

同义替换率(Ks)分析与k-mer杂合性检测(图2)揭示了中华沙鳅与宜昌鳅的演化关系:二者Ks峰值(0.396)显著早于中华沙鳅与宽体沙鳅(S. reevesae)共享的WGD事件(Ks=0.28),且中华沙鳅基因组中54%的k-mer基因型呈AABB四倍体特征(图2C)。结合双峰Ks分布(图2E),证实中华沙鳅与宽体沙鳅为异源四倍体起源,而宜昌鳅为二倍体。

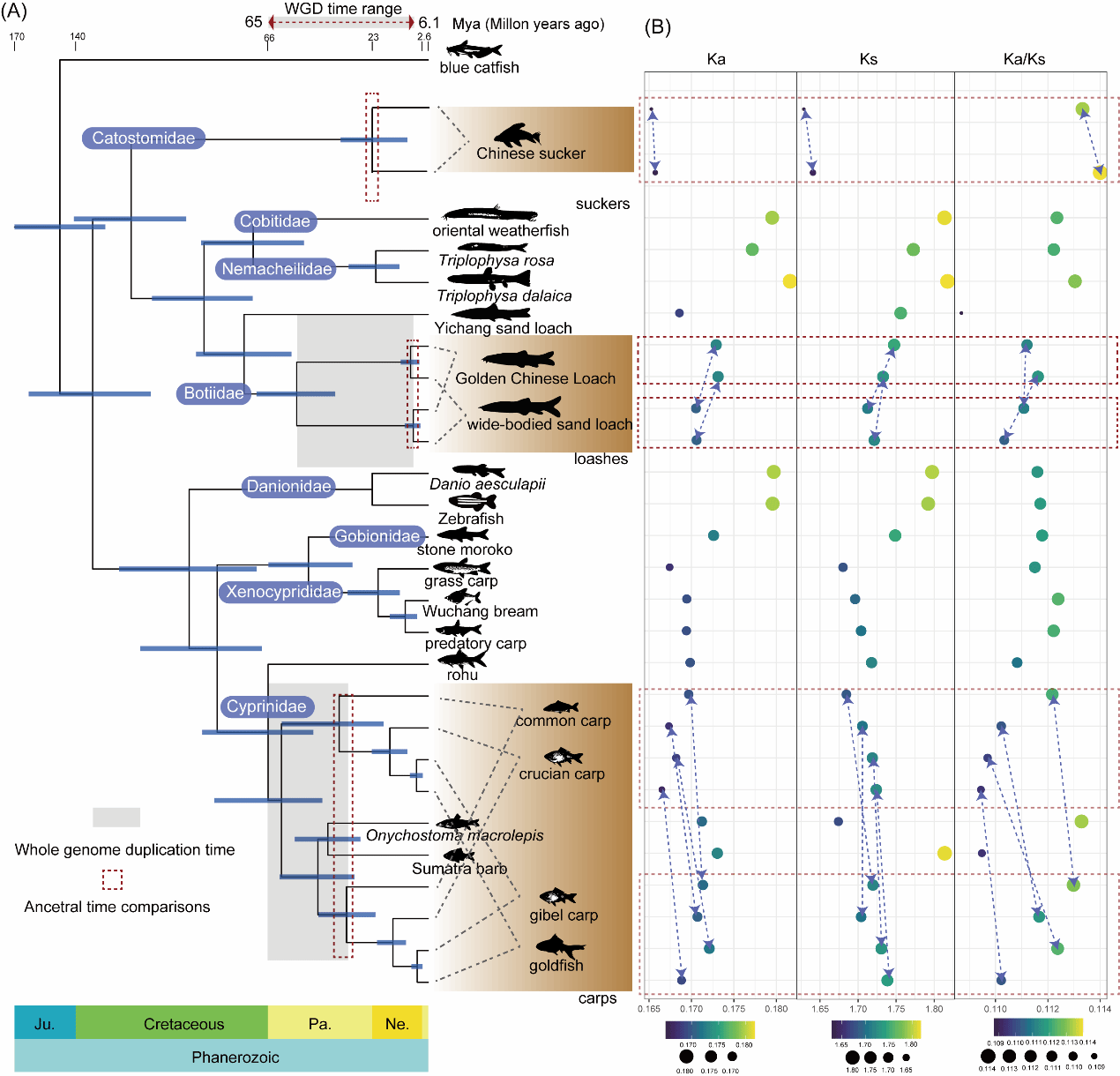

图3. 亚基因组拆分模型和方法

3.创新性亚基因组划分方法(M3)

针对传统亚基因组划分方法(M1依赖祖先基因组、M2依赖转座子丰度差异)的局限性,该研究提出基于序列分化差异的M3方法(图3B)。M3通过计算目标多倍体与近缘二倍体的Mash距离差异,无需祖先基因组或高转座子含量,即可在分钟内完成划分。测试表明(图3D-H、图4),M3在鲤科多倍体(如鲤鱼、金鱼)和鳅科(中华沙鳅、宽体沙鳅)中均能准确区分亚基因组,且对重复序列不敏感(图4E-F)。

图4. 用M3方法拆分鲤形目中沙鳅科和鲤科物种多倍体亚基因组结果

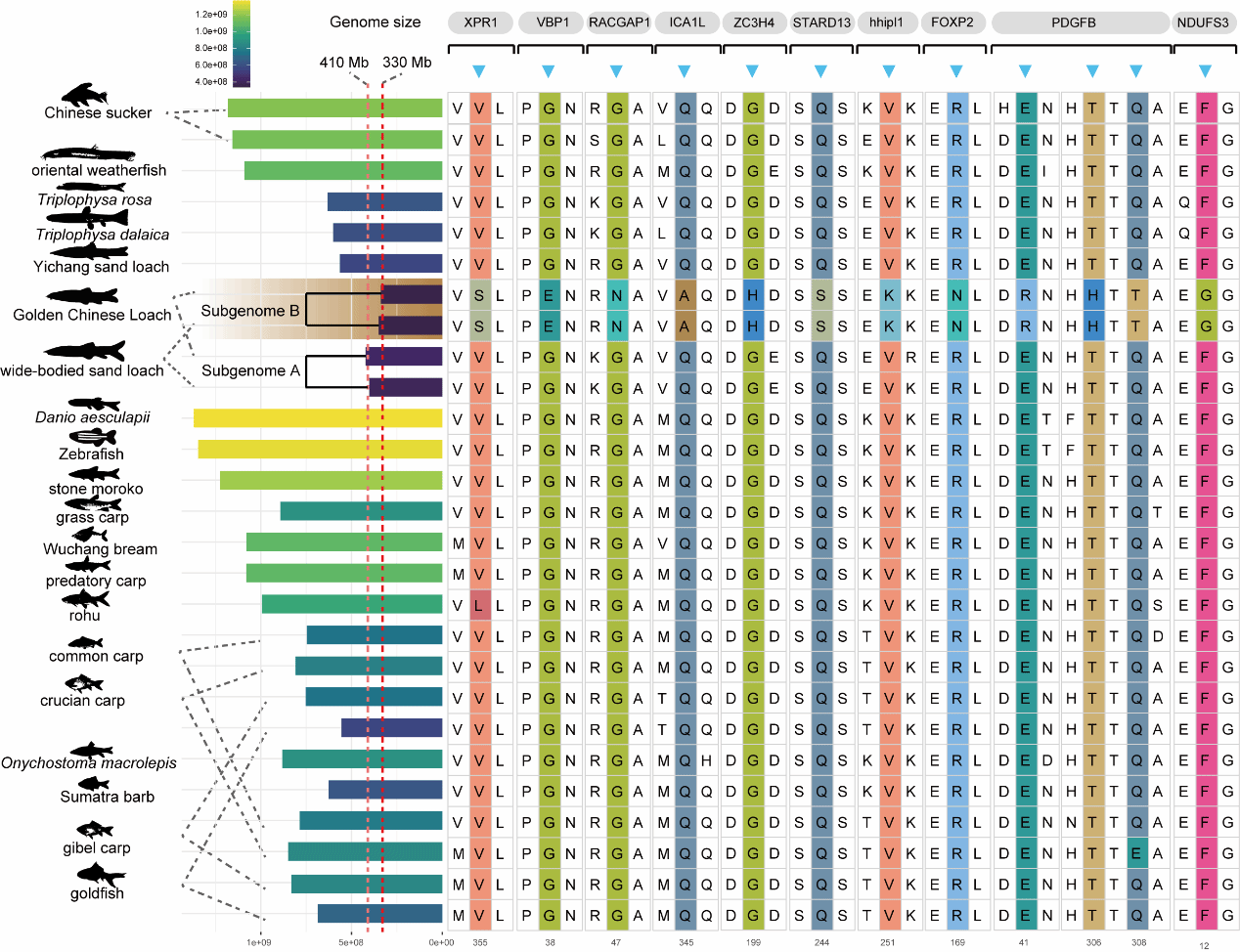

图5. 基于亚基因组水平的鲤形目亚基因组进化特征

4.亚基因组不对称演化与适应性变异

亚基因组分析显示,中华沙鳅与宽体沙鳅的一个亚基因组显著缩小(约330 Mb),为鲤形目最小基因组(图6左)。正选择分析鉴定出该亚基因组中10个关键基因(如STARD13、RACGAP1)(图6右),这些基因参与细胞增殖、基因组稳定性维持及代谢调控,可能通过缓解基因组缩减导致的稳定性压力,促进适应性演化。

图6. 中华沙鳅和宽体沙鳅中亚基因组B大小缩减和正选择基因鉴定

该研究首次为鳅科异源多倍体起源提供了全基因组证据,填补了鲤形目多倍体演化研究的空白。创新的M3亚基因组划分方法突破了传统方法对祖先基因组或高重复序列的依赖,为复杂多倍体系统(尤其低重复含量物种)的分析提供了高效工具。通过整合22个物种的基因组数据,揭示了鲤形目多轮WGD事件的独立性与复杂性,深化了对脊椎动物多倍化机制的理解。此外,青藏高原隆升驱动的河流系统变迁可能促进了鳅科异源多倍体的形成,为地质事件与基因组演化关联提供了新视角。中华沙鳅亚基因组缩减及相关基因的适应性演化,也为多倍体物种应对基因组冲突的分子机制提供了重要案例。

(资料来源:海洋科研)

(文/图:吕云云;初审一校:徐静;复审二校:覃川杰;终审三校:张楠)